En 1832, Paris est frappée par la grande épidémie de choléra. En quelques mois, la maladie emporte 20 000 personnes dans une ville qui compte alors 650 000 habitants. La plupart des décès surviennent au cœur de la ville, où vivent dans des conditions sordides de nombreux travailleurs pauvres attirés à Paris par la Révolution industrielle. La progression de la maladie avive les tensions de classe, les riches reprochant aux pauvres de propager la maladie et les pauvres pensant qu’on les empoisonne. Bientôt, l’animosité et la colère se portent sur la figure du roi, déjà impopulaire. Les funérailles du général Lamarque, victime de l’épidémie et défenseur des causes populaires, déclenchent d’importantes manifestations contre le gouvernement : ces scènes de rues barricadées sont immortalisées dans Les Misérables de Victor Hugo. Selon les historiens, l’interaction de l’épidémie avec les tensions préexistantes est l’une des causes principales de ce que l’on appelle l’Insurrection républicaine de 1832, et qui peut expliquer à son tour la répression mise en place par les autorités et les révoltes populaires dans la capitale française au dix-neuvième siècle.

De la peste de Justinien à l’épidémie de grippe de 1918 en passant par la peste noire, l’histoire regorge d’exemples de flambées infectieuses aux répercussions de long terme pour la société, qui ont redessiné la politique, bouleversé l’ordre établi et, dans certains cas, semé des troubles sociaux. Pourquoi ? Il est notamment possible qu’une épidémie révèle ou aggrave des lignes de fracture préexistantes dans la société, telles que l’insuffisance des dispositifs de protection sociale, le manque de confiance dans les institutions ou le sentiment que la classe dirigeante est indifférente, incompétente ou corrompue. Par le passé, il est également arrivé que des épidémies de maladies contagieuses entraînent des représailles à l’égard de groupes ethniques ou religieux, ou qu’elles accentuent les tensions entre classes économiques.

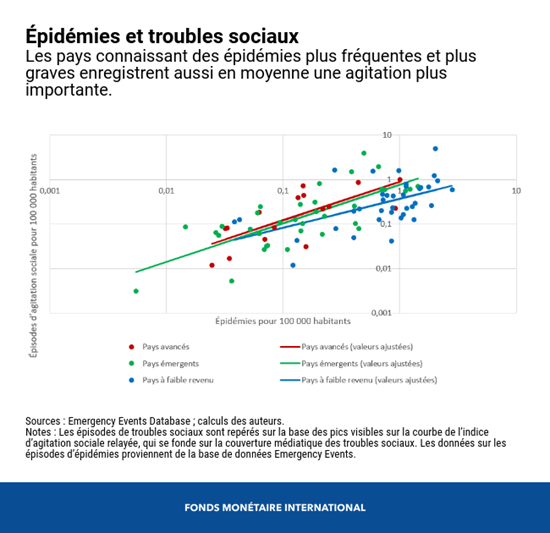

Malgré les nombreux exemples, les données quantitatives établissant le lien entre épidémies et troubles sociaux sont rares et se limitent à des épisodes précis. De nouveaux travaux des services du FMI comblent cette lacune en mettant ce lien en évidence dans le monde entier au cours des dernières décennies.

L’étude des troubles sociaux se heurte à la difficulté d’établir le moment où ils surviennent. S’il existe des sources d’information sur les troubles sociaux, beaucoup d’entre elles présentent une faible fréquence et une couverture inégale. Pour pallier ces défauts, une récente étude des services du FMI utilise un « indice de l’agitation sociale relayée » (RSUI), qui se fonde sur la couverture médiatique des troubles sociaux. Cet indice donne une mesure mensuelle et cohérente des troubles sociaux dans 130 pays de 1985 à aujourd’hui. Les pics visibles sur la courbe de l’indice correspondent très étroitement aux descriptions narratives des troubles sociaux dans diverses études de cas, ce qui montre que l’indice rend compte d’événements réels, et non des variations de l’opinion de la presse ou de l’attention qu’elle porte aux événements.

En s’appuyant sur cet indice, les services du FMI constatent que les pays connaissant des épidémies plus fréquentes et plus graves enregistrent aussi en moyenne une agitation plus importante.

Pendant et directement après une pandémie, les séquelles sociales sous la forme de troubles sociaux ne se manifestent pas toujours rapidement. En effet, il est vraisemblable que les crises humanitaires entravent les communications et les transports nécessaires à l’organisation de grands rassemblements. En outre, l’opinion publique peut privilégier la cohésion et la solidarité dans les périodes difficiles. Dans certains cas, les régimes en place peuvent aussi profiter d’une situation d’urgence pour consolider leur pouvoir et réprimer la dissidence. On observe avec la COVID-19 une situation jusqu’ici comparable à ce schéma historique. En fait, le nombre de grands épisodes de troubles sociaux dans le monde est tombé à son niveau le plus bas en près de cinq ans. Les États-Unis et le Liban constituent des exceptions notables, mais même dans leur cas, les plus grandes manifestations sont liées à des questions que la COVID-19 a peut-être exacerbées, mais dont elle n’est pas directement la cause.

En revanche, au-delà des retombées immédiates, le risque d’agitation sociale s’accroît à plus long terme. À partir d’informations sur les types de troubles sociaux, l’étude des services du FMI examine la forme sous laquelle ces troubles surviennent généralement après une épidémie. Cette analyse montre que le risque d’émeutes et de manifestations contre les autorités grandit progressivement. L’étude conclut par ailleurs à un risque accru de crise politique majeure, un événement susceptible de faire tomber le gouvernement qui survient en général dans les deux années qui suivent une grave épidémie.

Si l’histoire se répète, des troubles sociaux pourraient réapparaître une fois que la pandémie s’estompe. Le risque est plus grand là où la crise met au jour ou exacerbe des problèmes préexistants tels que le manque de confiance dans les institutions, la mauvaise gouvernance, la pauvreté ou les inégalités.

*****

Philip Barrett est économiste au département des études du FMI. Depuis son arrivée au FMI en 2016, il a également travaillé au département des finances publiques et au département Moyen-Orient et Asie centrale, où il couvrait l’Afghanistan et l’Iran. Ses travaux portent sur la politique budgétaire, les troubles sociaux et les changements climatiques. Il est titulaire d’un doctorat de l’université de Chicago.

Sophia Chen est économiste au département des études du FMI. Elle travaillait auparavant au département Europe, où elle était chargée du programme appuyé par le FMI en faveur de Chypre. Ses travaux portent sur les liens macrofinanciers, le secteur bancaire, le financement des entreprises et la politique budgétaire. Elle est titulaire d’un doctorat d’économie de l’université du Michigan.

Nan Li est économiste principale au département Afrique du FMI et rédactrice en chef associée de l’IMF Economic Review. Ses recherches portent sur la finance internationale, le commerce extérieur et la croissance économique. Au FMI, elle a également travaillé au département des études et à l’institut pour le développement des capacités, et elle a été professeur assistant à l’Ohio State University. Ses travaux ont été publiés dans plusieurs revues universitaires. Elle est titulaire d’un doctorat d’économie de Stanford.